Estos días cayó en mis manos el libro «Yoga» de Emmanuel Carrère. Reconozco que lo había estado evitando —aunque sabía que en algún momento acabaría leyéndolo— por, reconozco… algún tipo de miedo o prejuicio sobre él. Muchas de las críticas que había leído no han sido buenas (aunque se que mejor no hacer caso de ellas) y, por otra parte, sabía que lo que narraba lo hacía desde el lugar de una profunda y severa depresión, lo cual, por decirlo de alguna manera, me imponía.

El autor, tras hablar sobre el Bardo Thodol y lo que podemos esperar tras nuestra muerte, se adentra de manera simple a dar una definición de meditación que me pareció tan básica como precisa y acertada. El breve capítulo se llama «Prestar Atención» y aquí lo he utilizado como referencia para unificarlo con nuestra propia visión. Por cierto, «Yoga», de Carrère, es un libro que a pesar de que en muchas menciones precisamente lo critican por que el contenido no hace honor al título, es justo por este gran error de valoración -o tal vez ignorancia de quienes así lo juzgan- por lo que definitivamente y sin dudas te lo recomiendo.

La simplicidad de lo profundo

La meditación es, en su esencia más pura, prestar atención. Nada más complejo ni más simple que eso.

Esta definición que Carrère nos ofrece, lejos de banalizar una práctica con miles de años de historia, nos devuelve a su núcleo fundamental, a lo que realmente importa cuando despojamos la meditación de sus ornamentos culturales y la observamos en su desnudez esencial.

Simone Weil lo entendió cuando dijo que los estudios no sirven tanto para acumular conocimientos como para «agudizar la facultad de la atención». Esta capacidad, como un músculo, se fortalece con el uso consciente. Y al igual que un músculo, no crece por forzarlo hasta el extremo en una sesión intensa, sino mediante la práctica constante, paciente y sostenida en el tiempo.

El desafío de lo cotidiano

El desafío no está en aprender técnicas complicadas. Está en lo aparentemente sencillo: observar sin intervenir. Respirar sin manipular la respiración. Mirar sin etiquetar lo que vemos.

Este acto —tan natural en teoría, tan esquivo en la práctica— es revolucionario en un mundo que nos empuja constantemente hacia la acción, la producción y el logro. Nos han enseñado a hacer, modificar, controlar, conseguir. Pero ¿quién nos ha enseñado a ser testigos? ¿Quién nos ha mostrado el valor de la presencia sin propósito?

Lo sorprendente es que esta práctica, tan accesible en teoría, resulta tremendamente difícil en la práctica diaria. No hacer nada especial parece simple, pero es mucho más complejo que hacer algo especial. Y aquí radica la verdadera enseñanza: lo aparentemente sencillo requiere una profunda disciplina interior.

La paradoja del observador

Observar tu respiración sin alterarla con la observación misma parece imposible. Y en cierta forma lo es. La física cuántica nos ha enseñado que el observador modifica lo observado por el simple acto de observar. Pero esa tensión creativa entre lo que buscamos y lo que logramos es precisamente el espacio donde ocurre el crecimiento.

En los primeros intentos, notarás cómo la respiración cambia apenas diriges tu atención hacia ella. Se vuelve más profunda, o más superficial, o simplemente diferente. Esto no es un fracaso. Es el primer paso hacia la consciencia: reconocer tu presencia como un factor activo en tu propia experiencia.

Con el tiempo y la práctica, esta interferencia se vuelve más sutil. No desaparece completamente —eso sería «imposible»— pero se transforma en una danza más armónica entre observador y observado. Ya no luchas contra la paradoja; la habitas.

Los múltiples caminos hacia la atención

Oriente ha refinado más técnicas, Occidente ha descubierto apoyos. La sabiduría no pertenece a una cultura o tradición específica, sino que florece en distintos suelos con diferentes rostros. Lo importante no es tanto el origen de las enseñanzas como su capacidad para despertar nuestra atención.

Algunos se concentran en mantras, palabras o frases repetidas que sirven como ancla para la mente dispersa. Estas semillas sonoras, cuando se practican con regularidad, crean surcos en la consciencia por donde puede fluir la atención de manera más natural.

Otros encuentran claridad en los enigmáticos koan zen, esas preguntas aparentemente absurdas que desafían la lógica ordinaria. «¿Cuál era tu rostro antes de que tus padres te concibieran?» o «¿Qué ruido hace una mano cuando aplaude?» No son acertijos para resolver intelectualmente, sino llaves que abren puertas más allá del pensamiento discursivo.

Algunos fijan su atención en la llama de una vela, observando sus movimientos sutiles, permitiendo que esta danza simple absorba toda su consciencia. Otros eligen objetos cotidianos —una estatuilla, una piedra, una hoja— y los observan como si fuera la primera vez, descubriendo en lo familiar lo infinitamente complejo y nuevo.

No importa tanto el método como la intención detrás. Todas estas prácticas son distintos dialectos de un mismo lenguaje: el idioma universal de la atención consciente.

La respiración como puente

Entre todas las técnicas, la observación de la respiración permanece como la más accesible y universal. De todos los fenómenos psíquicos, es el más accesible a la conciencia. No necesitamos aprender nada nuevo; la respiración ya está ahí, siempre presente desde el primer llanto al nacer hasta el último suspiro.

Esta práctica, llamada Anapanasati en la tradición budista, es extraordinariamente democrática. No requiere creencias especiales, equipamiento costoso, ni una flexibilidad excepcional. Solo requiere estar vivo y dispuesto a prestar atención.

La respiración funciona como un puente perfecto entre cuerpo y mente, entre lo voluntario y lo involuntario, entre lo consciente y lo inconsciente. Es tanto automática como susceptible de control voluntario. Respiramos sin pensar cuando dormimos, pero podemos modificar conscientemente nuestro ritmo respiratorio cuando lo deseamos.

Este carácter dual la convierte en una puerta de entrada ideal para observar la interacción entre lo que controlamos y lo que nos controla. Al seguir el hilo del aliento, comenzamos a comprender el fin del mundo, el fin del sufrimiento y el camino que conduce a él.

La aparente sencillez, la verdadera complejidad

«Respirar normalmente» parece el acto más sencillo imaginable. Lo hacemos constantemente sin esfuerzo aparente. Sin embargo, cuando intentamos simplemente observar este proceso natural sin interferir, descubrimos cuán habituados estamos a manipular incluso nuestros procesos más básicos.

No hacer nada especial parece simple pero es mucho más complejo que hacer algo especial, incluso difícil. Esta paradoja contiene una profunda verdad sobre la condición humana. Estamos programados para actuar, modificar, intervenir. La receptividad pura, la observación sin juicio, nos resulta profundamente contra-intuitiva.

Aquí radica precisamente el valor transformador de la meditación. No es una técnica para volvernos mejores en lo que ya sabemos hacer —actuar sobre el mundo— sino una invitación a desarrollar una capacidad fundamentalmente distinta: la capacidad de ser testigos.

Mente de principiante

Observar la respiración sin alterarla no está al alcance inmediato de quienes comienzan. Este reconocimiento nos recuerda algo crucial: todos somos principiantes en este camino, independientemente de nuestros años de práctica.

Esta actitud de «mente de principiante» (shoshin, en la tradición zen) es precisamente lo que necesitamos cultivar. El experto está lleno de certezas; el principiante, de posibilidades. El experto sabe; el principiante descubre. La mirada fresca del que comienza es uno de los tesoros más preciados en el camino meditativo.

Por eso resulta liberador reconocer que, en cierto sentido, nunca dejamos de ser principiantes. Cada respiración es nueva. Cada momento de atención ocurre por primera vez. La práctica no consiste en «dominar» la meditación, sino en mantener viva esa cualidad de asombro y descubrimiento que caracteriza al que recién comienza.

La paradoja del esfuerzo

La meditación nos coloca ante una aparente contradicción: requiere disciplina pero rechaza el forzamiento. Necesita constancia pero florece en la soltura. Exige un tipo particular de esfuerzo que podríamos llamar «esfuerzo sin esfuerzo».

Es como aprender a flotar en el agua. Si te tensas y luchas, te hundes. Si abandonas todo esfuerzo completamente, también te hundes. Lo que funciona es ese punto intermedio: una entrega activa, un dejar hacer consciente.

Lo mismo ocurre en la meditación. No podemos forzar la mente a estar quieta, así como no podemos obligar a un lago agitado a reflejar perfectamente la luna. Pero podemos crear las condiciones para que la quietud emerja naturalmente. Podemos esperar, con atención paciente, a que las aguas se calmen por sí mismas.

Meditación en la vida cotidiana

La belleza de entender la meditación como «prestar atención» es que la práctica deja de estar confinada a momentos específicos, a posiciones especiales o entornos determinados.

Puedes meditar mientras lavas los platos, prestando total atención a la sensación del agua en tus manos, al sonido de la vajilla, al movimiento circular del estropajo sobre la cerámica. Puedes meditar mientras caminas, sintiendo cada paso como un evento completo en sí mismo, notando el contacto del pie con el suelo, el desplazamiento del peso, el balanceo de los brazos.

Puedes meditar mientras escuchas a otra persona, ofreciendo la totalidad de tu atención a sus palabras, observando tus reacciones internas sin dejarte arrastrar por ellas, permaneciendo presente con lo que está ocurriendo en ese preciso instante.

Este tipo de meditación informal no reemplaza la práctica formal —ese tiempo dedicado específicamente a entrenar la atención en condiciones controladas— pero la complementa y la expande. Forma un puente entre la quietud del cojín de meditación y el movimiento de la vida cotidiana.

Los obstáculos en el camino

Al definir la meditación como «prestar atención», no pretendemos minimizar los obstáculos que encontraremos en el camino. Son reales, persistentes y comunes a todos los practicantes, desde el novicio hasta el más experimentado.

El primer obstáculo es la dispersión mental, ese vagabundeo incesante de los pensamientos que nos aleja continuamente del momento presente. Comenzamos observando la respiración y, segundos después, nos encontramos planeando la cena o reviviendo una discusión del pasado.

Otro obstáculo es la somnolencia, ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño que nos visita especialmente cuando intentamos quietar la mente. No es coincidencia: al bajar la velocidad habitual de estimulación, el sistema nervioso aprovecha para recuperarse, a veces en forma de sopor.

También nos encontramos con la impaciencia, ese deseo de resultados inmediatos, esa sensación de que «nada está pasando» o de que «no estamos progresando lo suficiente». En una cultura obsesionada con la productividad, sentarse a «no hacer nada especial» puede parecer un desperdicio de tiempo.

Y finalmente, quizás el obstáculo más sutil, está la auto-observación crítica: esa voz interna que comenta, juzga y evalúa constantemente nuestra práctica. «Lo estoy haciendo mal», «otros meditadores seguramente no tienen estos problemas», «debería sentir más paz»… Este meta-comentario constante es precisamente lo opuesto a la atención directa y libre de juicio que buscamos cultivar.

Estos obstáculos no son señales de fracaso. Son parte inherente del camino, los compañeros de viaje que todo meditador encontrará una y otra vez. Reconocerlos con honestidad pero sin dramatismo es, en sí mismo, un acto de profunda atención.

La libertad en la imperfección

En YUJ entendemos la meditación no como un estado perfecto a alcanzar, sino como una práctica humana, imperfecta y honesta. No aspiramos a convertirte en un ser iluminado de la noche a la mañana. Te invitamos a algo mucho más revolucionario: estar presente, aquí y ahora, con todo lo que eres.

Esta perspectiva nos libera del perfeccionismo que a menudo contamina la práctica espiritual. No necesitamos ser perfectos meditadores. No hace falta mantener la mente completamente vacía durante horas. No es necesario alcanzar estados alterados de consciencia o experiencias místicas extraordinarias.

Lo único necesario es la disposición a comenzar de nuevo, cada vez que notamos que la mente ha divagado. Este acto simple —darnos cuenta de que hemos perdido la atención y traerla de vuelta gentilmente— es la verdadera práctica. No es el preludio de la meditación; es la meditación misma.

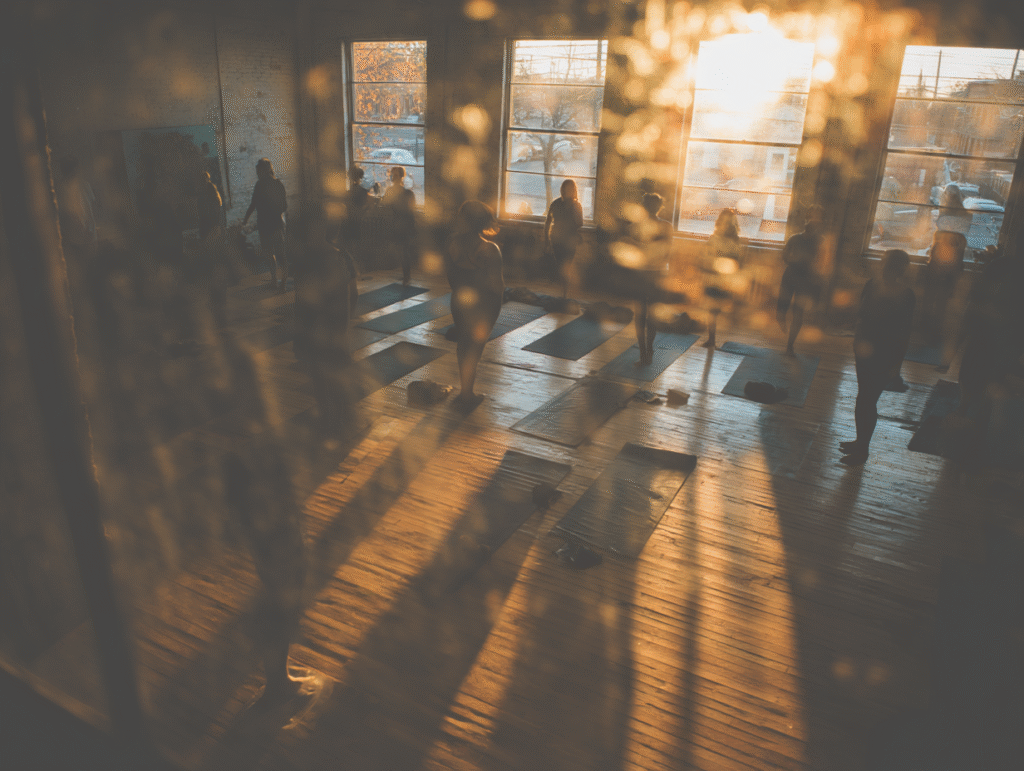

El valor de la comunidad

Aunque la meditación es fundamentalmente una práctica individual, el apoyo de una comunidad (sangha, en la tradición budista) resulta invaluable. Meditar junto a otros crea un campo energético que sostiene y potencia la práctica de cada individuo.

En YUJ ofrecemos este espacio comunitario donde puedes compartir tanto los desafíos como los descubrimientos de tu práctica. Un lugar donde tus dudas son bienvenidas, donde tu experiencia —sea cual sea— es válida, donde la autenticidad prima sobre la apariencia.

Porque entendemos que, en este camino de la atención, todos somos aprendices. Los que enseñan y los que recién comienzan compartimos la misma naturaleza humana, enfrentamos los mismos obstáculos básicos, aspiramos a la misma liberación esencial.

La práctica como experimento

Una manera fructífera de acercarse a la meditación es concebirla como un experimento continuo. No como una técnica rígida que debemos ejecutar correctamente, sino como una investigación viva de nuestra propia consciencia.

¿Qué sucede cuando mantengo la atención en la respiración durante diez ciclos completos? ¿Qué noto cuando intento escuchar los sonidos sin nombrarlos? ¿Cómo cambia mi experiencia si observo las sensaciones en las manos durante cinco minutos?

Este enfoque experimental mantiene la práctica fresca y viva. Nos aleja del cumplimiento mecánico y nos acerca a la curiosidad genuina, esa cualidad casi infantil de descubrimiento que es la esencia misma de la atención.

Ya sea un koan zen, la llama de una vela, o un objeto cotidiano como punto de enfoque, cada persona puede descubrir qué método resuena mejor con su temperamento y circunstancias. La experimentación consciente es el camino para ese descubrimiento.

La libertad como horizonte

¿Hacia dónde nos conduce esta práctica de atención? Aunque los mapas varían según las tradiciones, todas apuntan hacia una forma de libertad.

No una libertad entendida como hacer lo que queremos en cada momento, sino una libertad más profunda: la libertad de no ser arrastrados inconscientemente por nuestros condicionamientos. La libertad de responder en lugar de reaccionar. La libertad de elegir nuestra relación con lo que está sucediendo, incluso cuando no podemos elegir lo que está sucediendo.

El Buda lo expresó como «el fin del sufrimiento», entendiendo por sufrimiento esa resistencia compulsiva a lo que es. Patanjali, en los Yoga Sutras, habla de «chitta vritti nirodha» —la cesación de las fluctuaciones de la mente— que nos permite ver la realidad tal como es, no distorsionada por nuestros filtros habituales.

Ambas tradiciones, aunque con lenguajes distintos, señalan hacia esa libertad fundamental que se abre cuando aprendemos a prestar verdadera atención.

Una invitación, no una obligación

La meditación, tal como la entendemos en YUJ, nunca es una obligación o una tarea más en nuestra abarrotada lista de pendientes. Es una invitación, un espacio de posibilidad que ofrecemos a nuestra consciencia.

No hay fracaso posible en esta práctica, porque no hay un objetivo externo que alcanzar. El simple acto de sentarse con la intención de prestar atención, por un minuto o por una hora, ya es la práctica completa en sí misma.

Como dice el maestro zen Suzuki Roshi: «La meta de la práctica es siempre la práctica misma».

La paradoja final

«Es imposible, pero a eso aspiramos.» Esta simple frase encierra la paradoja fundamental de la meditación. Aspiramos a observar sin interferir, sabiendo que la observación misma es una forma de interferencia. Buscamos la quietud mental, reconociendo que ese buscar es en sí mismo un movimiento de la mente.

Pero en vez de desanimarnos, esta paradoja puede liberarnos. Nos recuerda que no estamos tras una perfección inalcanzable, sino comprometidos con un proceso vivo, imperfecto y profundamente humano.

En esa tensión creativa entre lo posible y lo imposible, en ese espacio intermedio entre el esfuerzo y la rendición, entre hacer y ser, es donde la meditación despliega su verdadero poder transformador.

Te invitamos a habitar esa paradoja con nosotros. A explorar, con paciencia y curiosidad, este arte antiguo y siempre nuevo de prestar atención.

Porque finalmente, la meditación no es tanto una técnica para adquirir algo nuevo, sino un camino para descubrir lo que ya está presente, cuando nos detenemos lo suficiente para notarlo.